就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

就業規則の意見書の4つのポイント

記事更新日:2024年6月20日

- 就業規則は作成した後にどこかに手続きが必要?それとも完了?

- 就業規則を作成後、社員に周知すればそれで済む?

- 就業規則を監督署へ提出する際の意見書ってなに?

- 意見書に意見を書いてもらう社員の代表者って誰を選ぶの?

はじめて就業規則を作成する場合は、就業規則の作成手続きの流れ自体がわからない方も多いかと思います。

就業規則の作成や変更にあたっては、社員の過半数代表者の方から意見を聴いたその「意見書」を作成し、その意見書を添付して労働基準監督署に提出が必要です。

※就業規則の労働基準監督署への届出については、10人以上の会社が義務

実は、この意見書の作成についてはかなりの会社が形式的になっています。

このページでは、就業規則の意見書とその意見書を書いてもらう社員の代表者に関して、4つのポイントについてご説明いたします。

目次

- 管理監督者の人は社員代表者にはなれない

- 社員の過半数の代表者であることを明確にする

- 社員の過半数代表者は事業所ごとに選出する

- 意見書に反対意見を書かれてしまった場合

1、管理監督者の人は社員代表者にはなれない

社員の過半数代表者から意見を聴くのが「意見書」なのですが、その前提となる社員の代表者の選出方法で多くの会社が間違っていることがあります。

その一つが、この管理監督者が社員代表者になってしまっている、という間違いです。

社員の代表者になれる人には、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと、という要件があります。

※管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

一概に会社の管理職=管理監督者ではなく、時間外・休日労働に関する残業代の支払い対象者になっているか?というのが一つの判断要素になります。

例えば、部長職で残業代を支給していない管理職の人が社員代表者になっているケースです。このような状況は、絶対にやめるべきです。

なぜかというと、管理上の整合性があわないからです。

「管理監督者だからこの人には残業代は出していない」という要素と「管理監督者は社員代表者にはなれないのに社員代表者になっている」という矛盾が生じてしまいます。

矛盾が生じる場合は、どちらかの取扱いが間違いとなります。上記の事例でいえば、次のどちらかが誤りとなります。

- 管理監督者として取扱い、残業代の対象外としていること

- 社員代表者として選出し、その人から意見書を回収していること

管理監督者の線引きは非常にグレーな部分ですが、少なくとも会社としては、管理監督者の線引きや基準を決めているはずです。

労働者代表者は、会社として管理監督者として取り扱っている社員はなれませんので、管理監督者以外の人から労働者代表者を選出をしましょう。

2、社員の過半数の代表者であることを明確にする

次に、選出手続きに関する間違いです。

社員の過半数代表者の選出手続きは、投票や挙手、話し合いなど方法にて、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になっている必要があります。

しかし、間違った運用方法としては、社長が指名した総務や管理部の担当者にサインをさせる、ということも起こり得ます。

これでは、その人が社員の過半数から信任を得ている代表者とはなりませんので、法令上の労働者代表者の要件を満たしておらずNGとなります。

労働者代表者は選挙や投票、話し合いなど民主的な方法で選出しましょう。

次に、民主的な方法で選出する際のやりかたについてですが、極力、この社員代表者の選出プロセスを記録に残しておきましょう。

これは、何らかの調査の時やいざという時に、その人が確かに労働者代表者として選出された、というエビデンスといなる書類やログを記録しておきましょう、ということです。

何をどう残すのかは、選出方法により違ってきますが、例えば、こんな方法が考えられます。

・例1:全員にメールで社員代表の選出を依頼する案内を出し、社員代表にふさわしい人を各自選んでメールで集計担当者に返信してもらう。

・例2:会議で話しあって決めた場合は、紙で社員代表者選出の確認書を作成し、社員全員から署名捺印をもらっておく。

・例3:Googleフォームなどのツールを使い、社員に立候補を募ったあと、立候補者に対しての選挙及び信任投票を行い記録を残しておく。

※なお、就業規則と同様に、時間外・休日労働に関わる協定届/協定書(いわゆる36協定)においても社員代表者から署名捺印をもらう必要がありますが、上記のように、適切な手続きを経て選出された労働者代表者でない場合、そもそも届出をした36協定自体が無効となる為、注意が必要です。

3、社員の過半数代表者は事業所ごとに選出する必要がある

社員の代表者の選出及び意見書の回収は、事業所単位で必要となります。

そのため、会社に支店、営業所、工場等があれば、原則としてはそれぞれの支店、営業所、工場等ごとに社員代表者を決めて、意見書を回収する必要があります。

ただし、例外として、出張所など規模が小さく管理者もおらず、組織上独立性がないと認められる場合には、直近上位の組織に含めることができます。

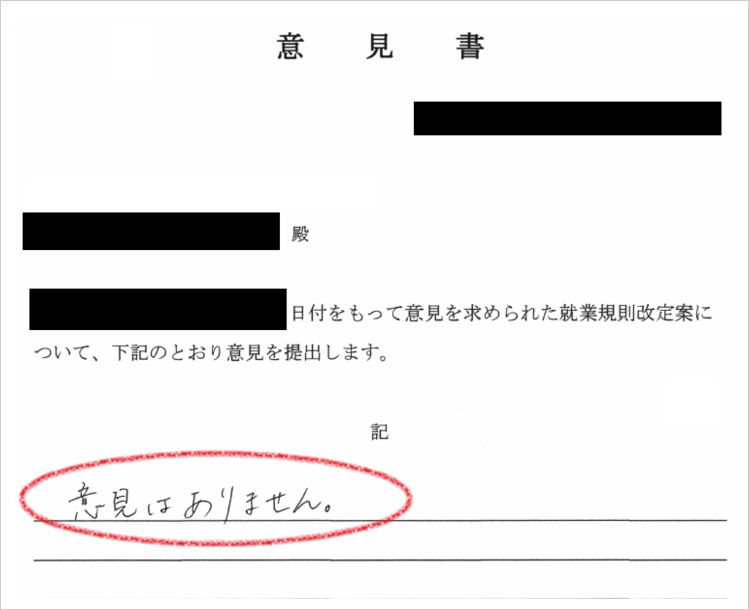

4、意見書に反対意見を書かれてしまった場合はどうなるか

就業規則の意見書において、反対意見を書かれたとしても就業規則の作成・届出という一連の手続きにおいては、労働基準監督署から受付を拒否されるといったことはありません。

社員代表から就業規則に対して反対の意見が出た場合でも、それを意見書に記載してもらい、労働基準監督署に提出すれば、受理されます。

しかし、経営側としてはその反対意見の内容についてはしっかりと吟味する必要はあるでしょう。

社員のモチベーションや定着率、離職といったものにもかかわってくるためです。

労働者代表者に意見を書いてもらい回収

就業規則を作成または改定する場合には、労働者の過半数代表者から意見を聴取する必要があるのはここまで解説した通りです。

就業規則の内容を周知し、その内容について労働者代表者から意見を聴取します。

意見が特にない場合は「特に意見がない」旨を記載してもらうといいでしょう。

このような「特に意見がない」場合であっても、就業規則の内容に関して「意見を聴取」していることに意味があります。

就業規則の作成から届出までを社労士がサポート致します。

コントリビュート社会保険労務士法人では、長年に渡り就業規則の作成、改定を専門にサービス提供をしております。

就業規則を作成、改定するうえで、どのような流れで進めていくべきか、また、その際にどのような資料を用意しどのような説明をすれば社員が納得しやすいのか、そのノウハウを持っています。

よろしければご相談ください。

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。

初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

お問合せはこちら

東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。

お電話でのお問合せはこちら

03-6264-8320

千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。

■東京都千代田区神田錦町3-6-602

■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)