就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

就業規則の費用・相場と依頼する前に知っておくべきこと

記事更新日:2024年4月5日

このページでは、中小企業の経営者が気になる就業規則の費用・相場と経営者が就業規則を依頼する前に知っておくべきことについてご説明致します。

目次

- 就業規則を依頼する相手と費用の相場

- 就業規則の費用に差がある理由

- コントリビュート社会保険労務士法人の就業規則への考え

就業規則を依頼する相手と費用の相場

「就業規則 費用」といったキーワードでネット検索するとたくさんのサイトがでてきます。

就業規則の作成や変更を依頼する専門家としては、社労士(社会保険労務士)か弁護士が考えられます。

専門家に依頼するにあたっては、多くの方がまず社会保険労務士をイメージされると思います。

社労士と弁護士の違いは、社労士は日々企業の社会保険の加入手続きから給与計算、賃金台帳といった帳簿類の作成といった、実務に関与しています。

労働・社会保険に関するあらゆる法律にも触れている労務管理のプロですので、当然ながら就業規則の作成やチェックは社労士に頼むべき、と声を大にして言いたいです。

一方で、社労士は裁判・訴訟の代理人にはなることができませんので、訴訟になったらどうなるのか?という点では弁護士の方が圧倒的に強みがあります。

就業規則はトラブルを予防するということも大きな目的になりますし、日々の円滑な労務管理を実現する、ということも同様に大きな目的です。

費用の面からみると、弁護士の方がやや高く設定されている方が多いと言えます。

ポイントは社労士と弁護士では目線・視点が違う為、訴訟や判例までしっかり勉強して理解している社労士、または日々の細かな労務管理の実務まで精通している弁護士であれば会社としては一番いいわけです。

弁護士事務所と提携しているような社労士であれば安心して頼めるでしょう。

次に、就業規則の費用です。

専門家に依頼を考えている企業にとってはある程度予算の範囲内で依頼先を選定する、という考えがありますし、かといって予算内だからといって費用が安い専門家に飛びついてあまり役に立たないものを作っても意味がありません。

限られた予算・費用の中で最大限の効果を生む必要があります。

就業規則の費用相場としては数万円~100万円程度とかなり幅があります。

ネットを検索するだけでも、一番安い事務所と一番高い事務所では10倍程度費用に差があります。

就業規則の費用にかなり差がある理由

就業規則の作成費用に差がある理由としてまず言えるのは、一口に就業規則の作成といってもそもそも「サービス提供の範囲が違う」という点が上げられます。

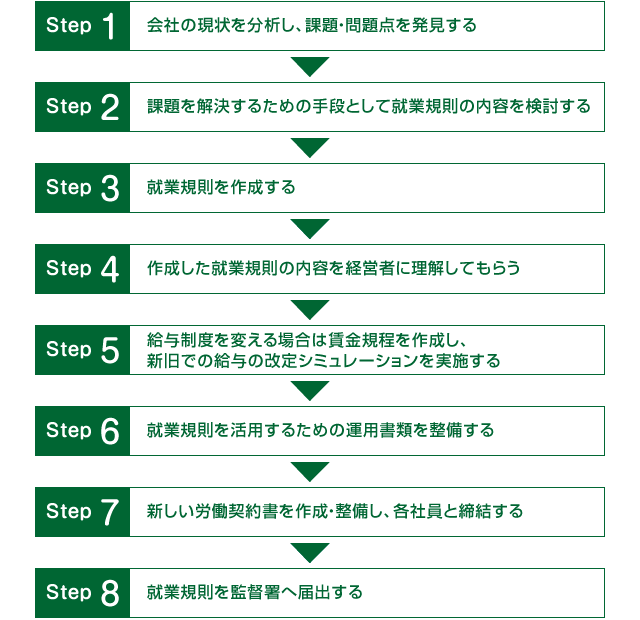

就業規則の業務の流れの一例として、以下に弊所での一般的な流れをご紹介いたします。

上記のように、就業規則の作成といってもかなりのステップがあります。

確かに、3の就業規則の作成だけをやれば、手間もかからないため費用も安くなるかもしれません。

とりあえず、助成金申請の添付書類として就業規則が必要だからテンプレートで作成してもらいたい方にとってはそういったものが合っているでしょう。

しかし、本当に職場環境を整備し、会社の労務管理レベルをあげるために就業規則を作成するという場合には、単に就業規則を作成するだけでは足りません。

経営者や人事担当者の労務管理の知識の習得も必要になりますし、社員への周知徹底、運用フォローといったことまで考えることが重要です。

弊所としても、1の分析と4の経営者へのわかりやすい説明にこそより価値があると考えています。

作成するだけのサービスと事前準備と運用までフォローまでしてくれるサービスでは費用が違って当たり前です。

また、作成した中身がほとんど同じであっても、アドバイスをする人の伝え方一つで理解度も変わり、腹落ち度も変わり、実行度も変わってきます。

これはつまり、相手に与える価値も違うということになります。

わかりやすいように就業規則の作成以外で、例えばホームページの作成会社さんを考えてみます。

5万円の費用と50万円の費用の製作会社さんがいても、何ら不思議ではありませんし、実際にはもっとピンキリでしょう。

これは、ホームページの作成といっても、ホームページの作成だけをやってくれる業者さんもあれば、SEO対策をはじめとした集客の支援、コンテンツとしての文章の書き方まで教えてくれる業者さんとではサービス内容も違いますし、当然お客様へ与える価値も違えば費用も違います。

就業規則に関しても同じとお考えください。

5万円のホームページや就業規則が悪いわけではありません。

5万円のもので成果を出すには、それなりのノウハウを自分自身で勉強して手に入れる必要があり、自分自身でやる作業量も相当程度発生するということです。

早い話、自分にかなりのノウハウがあれば、就業規則に数万円も出す必要はなく、厚生労働省のひな形を利用して、自分自身で改良を加えていけばタダで作成できるわけです。

でもそれは難しいし、経営者にとっては調べて勉強する時間がもったいない。だからこそ、いろんなサービスがあります。

就業規則の費用に差があるのはこういった理由があるからです。

就業規則の費用に関連して、社会保険労務士の相談料についても以下の記事でまとめています。

社労士に相談したいけど相談費用はいくらぐらいかかるのか?初回相談はどうなるのか?といったことをご説明致します。

弊社ではお客様のニーズに応じた様々なプランを用意

就業規則の費用に差があることの理由などはご理解頂けたかと思います。

弊社では、就業規則の整備を専門に提供する社会保険労務士法人として、お客様のニーズに合わせて多様なプランを用意しています。

1例として一番安価なプランとなるシンプルプランですと、11万円となります。このプランでは予算が厳しい企業様向けにサービス範囲を限定すること、コンサルティング期間を短くすることで、費用を抑えたプランとなります。

上記のプランと比較し、弊社で最もオーダーが多いプランとなるスタンダードプランになると、賃金に関するコンサルティングまでがサービス範囲となります。

さらに上位のフルサポートプランになると、社員研修までがサービス範囲としてパッケージされています。

各プランの詳細な内容については以下の記事にてご案内致します。

就業規則を適当に簡単に作ったらどうなるか?

「とりあえず作成する義務があるなら適当に形だけ整えて、作っておこう」

「簡単にテンプレートで穴埋めして作成しておこう」

このように考える経営者の方もいらっしゃると思いますので、簡単に就業規則を作成したらどうなるかについても触れておきます。

予想される悪い事態は次の3つです。

- テンプレートの内容が古くて法律違反になっていた

- 適当に作った就業規則が原因で社員とトラブルになった

- 就業規則を変更しようとしたときに大変苦労をする

1はひな形、テンプレートをご自身で利用し作成する場合によくある事例です。

2は例えば、助成金を申請するためだけに就業規則を作成し、無事助成金は受給できたけれども、後で労働者とトラブルになってしまい、作成した就業規則の内容により逆に大きなダメージを会社が受けてしまうようなパターンです。

3については、就業規則の変更については労働条件を悪化させる場合は労働者と個別の同意が必要になるという法律上の要件が関係します。

この要件があるため、適当に作成してしまうと、後で変更しようと思っても変えにくい(条件を下げにくい)ということがあります。

このように、内容を理解せずに適当に作ってしまうのは企業経営上のリスクを生みます。

やはり、就業規則に書かれている内容をきちんと理解し、この規程があると会社にはどんな影響があるのか?といったことを理解する必要があるということです。

なお、就業規則のよくある失敗事例・間違いについては以下の記事で詳しく解説しております。

就業規則の相談をうける際に内容をチェックしたときに発見するよくある間違い・失敗例についてご説明いたします。

コントリビュート社会保険労務士法人の就業規則への考え

弊社の目指すべきゴールイメージは、「働きやすい職場」、「働きがいのある職場」をつくることで、組織の成長へつなげていくことにあります。

労働時間管理や会社に合った最適な給与制度の構築をはじめとした会社が抱える人事・労務問題を解決することも手段ではありますが、目的ではありません。

当然、就業規則を整備することはその目的達成のための手段に過ぎませんし、助成金をもらうためだけに就業規則を作成することでも決してありません。

就業規則を整備することは「働きやすい職場」を作っていくプロセスで必ず必要になります。

弊社では、御社が抱えている人事・労務の課題を解決し、組織を成長させるために、就業規則の作成以外でも必要な労務上の様々な対策をご提案をいたします。

弊社に業務をご依頼いただいた場合は、人事労務上の会社の課題を明確に「見える化」し、その見えてきた課題を解決できるコンサルティングを実行していきます。

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。

初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

お問合せはこちら

東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。

お電話でのお問合せはこちら

03-6264-8320

千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。

■東京都千代田区神田錦町3-6-602

■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)