就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

就業規則作成の基本と不利益変更時の注意点|専門家が解説

記事更新日:2024年12月8日

- そもそも就業規則とは何なのか?

- 就業規則を作成する意義や意味は?

- 就業規則が作成しないと会社はどんなリスクがあるのか?

- 法律上、どんな会社に作成することが求められているのか?

- 就業規則の作成のコツ、ポイントはどんなことか?

就業規則を作成する必要性を感じても、このような疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

このページでは、就業規則ってそもそも何?という根本的な質問から、作成の基本ルール、就業規則の作成のポイントや注意点など就業規則の基礎知識についてご説明いたします。

目次

【就業規則の基礎知識】

- そもそも就業規則とは何なのか?

- 就業規則を作成する意義・意味

- 新しく就業規則を作成する場合の基本ルール

- 就業規則がない会社が抱えているリスク

- 就業規則の届出と効力に関する注意点

- 就業規則の変更による給与カット、賃下げの可否

- 労働条件をやむを得ず不利益変更する場合の対応法

そもそも就業規則とは何なのか?

就業規則とは、一言でいえば、「職場のルールブック」です。

もう少し詳しく言えば、働くにあたってのその職場のマナーやルールの部分(服務規律)と働いた場合にもらえるお給料などの待遇を定めたルールの部分(労働条件)に分かれます。

よって、就業規則がない会社は、ルールが明文化されておらず、社長の頭の中にだけあるような会社になります。

昨日決めたことが翌日変わっている。こういったことも実際はあるでしょう。

しかし、仕事の進め方などの指示ならともかく、就業時間や休日、給料(お金)をはじめとした働くうえでの重要な労働条件がころころと変わっては働く社員にとっては不安定で生活保障がありません。(そもそも、会社側が勝手に給料や休日を悪く改定することはできません)

ルールや約束事を明確にすることで、あなたの会社が抱えるリスクを減らせます。

また、職場で働く人が仕事をしやすい環境を整えること、働きやすい職場を作ること、事業を成長させるための良い人材を採用し、定着させるための土台を作ることができます。

就業規則を作成する意義・意味

就業規則を作成し、きちんと活用することで次のような価値が生まれます。

- 優秀な人材を採用し、成長してもらい定着させるための要件の1つである「働きやすい職場」に近づけることができます。結果として、優秀な人材を採用し、定着させることに繋がります。

- 就業規則があることで、会社の公式なルールを明示することが可能になり、万が一社員と労務トラブルが起こった際にも会社を守ることができます。

- 就業規則を活用し職場環境を整備することで、社員が守るべきルールが明文化され、モラルアップが図れます。

- きちんとした就業規則があることで、社員に適切な労務管理を実施している会社であることをアピールでき、社員へ安心感を与えることができます。

- 就業規則を作成する過程で、経営者が気づいていなかった会社の課題が見える化し、今後やるべき人事の課題が明確になります。

- 雇用保険に関わる各種助成金を狙うことができるようになり、収益の改善にも役立ちます。

「働きやすい職場」のためにも就業規則整備は必須

従来、就業規則を作成することの目的の中心は、「トラブルの予防」でありました。

確かに、今でもそういった側面はありますし、事実として整備をすることで労務トラブルを予防する効果もあります。

しかし、コロナを経て、超がつくほどの人材不足時代に突入してきた今の時代、弊社では就業規則整備の目的の第一義は「働きやすい職場」を作るためにあると考えています。

優秀な人材を採用し、定着させるために必要なことは、会社が以下の2つを満たす職場であると弊社では考えています。

1、「働きやすい職場」であること

2、「働きがいのある職場」であること

「働きやすい職場」と「働きがいのある職場」の中身や要素、求められる要件などは異なりますが、この両方がそろってこそ、社員の方はここで働きたい、という思いを持ちます。

労働者が就職先、転職先を探す場面においても、企業を選択する際に、いかに自分にとって「働きやすい職場」であるかが重要視される時代になってきました。

そういった観点から考えると、企業としては、事業を成長させていく意味でも、「働きやすい職場」を作っていくことは必須条件となってきました。

この「働きやすい職場」を作るプロセスが、「就業規則」を整備していくこととリンクします。

当たり前のことですが、最新の法令にあった就業規則にすることが出発点となります。

そこから、今の時代では以下のようなポイントを踏まえ、では当社の労働条件をどう整備していこうか?という検討を進めていくことが必要になります。

1、同業他社の休日数はどの程度か?うちの会社は年間休日が少ないのか?

2、同業他社の給与水準はどの程度か?うちの会社は給与水準が低いのか?

3、労働時間や残業時間も同業と比較してどうなのか?

4、休暇、諸手当はどうか?

5、有給休暇の消化率はどうか?

6、テレワーク、フレックスなど働きやすい制度は同業と比べて整備されているか?

7、副業、ダブルワーク、短時間正社員など多様化した時代にあった制度は?

8、がんばったら報われる公平な給与体系になっているか?

就業規則の整備を通して、「働きやすい職場」とはどういう職場か?という点についても経営陣、幹部層が考えることにも繋がり、5年後、10年後、どういう会社、職場にしていきたいのか?というデザインを考えることにもなります。

新しく就業規則を作成する場合の基本ルール

さて、では就業規則を新しく作成する場合には、何でも自由に決められるのでしょうか?

これは、次の2つの条件をクリアした上で、会社が自由に決めることができます。

- 法律で決まっている最低基準を下回る内容のルールは作れない。

- 会社として明文化されていないものの、既に決まっている部分は今の待遇を保証する必要がある。

2については例えば、給与の支給については、金額やルールなど就業規則がなくても決まっています。実態として既に会社にある部分は同意がなければ変更することができません。

一方、新しく就業規則を作成しようと思って、制度化を考える「休職制度」、「懲戒制度」といったことについては内容を一から検討し決めていくことができます。

就業規則が整備されていない会社が抱えているリスク

ではここでは、予防面についても見ていきたいと思います。

従来から、就業規則を整備することは、労務トラブルを予防することに繋がる効果がありました。では逆に、会社に就業規則がない、もしくは就業規則があったとしても内容が非常に古い、実態とあっていないという状態であれば、実は知らないうちに様々なリスクを抱えていることになっています。

「トラブルが発生したときに考えればいい」

このように考えている中小企業経営者もいることでしょう。

就業規則が整備されていない会社では、経営者の知らない間にリスクを抱えていることも多く、万が一労働者から主張や請求があった際に、会社が意図していなかったトラブルが発生することが起こり得ます。

労働者に関わる法令は毎年のように法改正が行われています。

会社に義務付けられることも年々増えてきており、経営者、人事担当者としては頭が痛い面もありますが、時代に合わせてルールを整備し、対応していくしかありません。

賃金の計算方法や残業代といった直接的な金銭に関わるルールや運用が間違っていたことで発生するトラブルやリスクも当然あります。

良い人材が採用できない、また、せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまう、という点も企業にとっては大きなリスクと言えます。

就業規則の届出と効力に関する注意点

就業規則は、労働基準法では常時使用する労働者が10人以上である場合、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。

この就業規則ですが、よくある失敗事例として、次の2つがあります。

- 作成はしたけれども社長しか内容を知らない(社員へ周知していない)

- 作成して周知もしたけど監督署へ届け出をしていない

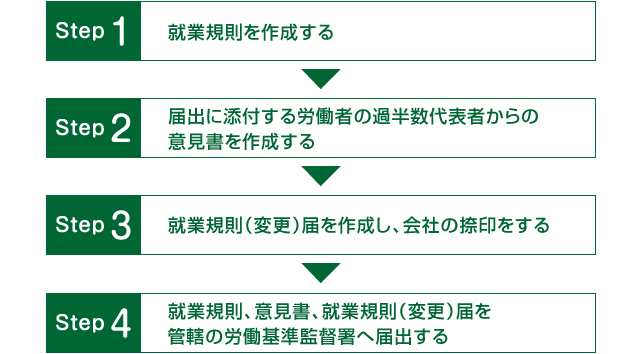

就業規則作成は通常次のステップを経て最終的には会社を管轄する監督行政庁である「労働基準監督署」へ提出します。

では、この各ステップでの要件を欠く就業規則の法的な効果、有効性はどうなるのでしょうか?

<就業規則作成の3ステップ>

1、会社側が就業規則を作成する

2、作成した就業規則を労働者へ周知し、書面にて意見を聴取する

3、2で聴取した意見書を添付し行政(労働基準監督署)へ届出を行う

(1)労働者への周知手続きを怠っていた場合

作成した就業規則の労働者への「周知」方法は以下の方法によることとされています。

1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

2)書面を労働者に交付すること

3)磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を確認できる機器を設置すること

このような方法による周知を怠っていた場合、例えば会社が勝手に就業規則を作成し、労働者はその存在すら知らず、作成後も社長以外は見られないような状態の場合、そもそも就業規則に効力は発生し得ないことになります。

つまり、形式だけ整えても意味がありません。一番マズいパターンになります。

(2)労働者が反対の意見を提出してきた場合

労働者へ周知し意見書に反対意見を記入してきた場合には、原則として意見書が添付されていれば労働基準監督署としては受理してくれます。就業規則の効力自体には影響がありません。

原則として、とあるのはその就業規則の変更が、例えば賃金体系の大幅なダウンや退職金制度の廃止など不利益変更に該当する場合には労働者の同意がなければ効力がなくなります

(3)行政への届け出を怠っていた場合

就業規則の作成はしたものの、労働基準監督署への届け出を怠っていた場合には、労働基準法違反としての罰則は適用されるものの、民事上の労働者に対する就業規則の有効性がなくなるものではありません。

上記のとおり、実は届出をしていないことよりも、社員へきちんと周知をしていないことの方が大きな問題になります。

なお、就業規則の届出と就業規則の周知についてはそれぞれ以下の記事で詳しくご説明しています。

就業規則の届出をする前に知っておくべき就業規則の届出の手順と5つの注意点について解説します。

就業規則を社員に周知徹底し、浸透させて運用していくための法的な要件、ポイントについてご説明します。

労働条件の悪化・就業規則の不利益変更

就業規則の変更による給与カット、賃下げの可否

給与や勤務時間といった労働条件を引き下げることを労働条件の不利益変更といいます。

ここでは、一旦決めた社員の労働条件を引き下げることができるのかについて、よく相談が寄せられる事例をもとに解説します。

1) 業績悪化により給与の減額や手当を減らしたい

業績悪化により基本給や諸手当など賃金の支給額を減らしたいというパターンです。

結論からいえば、社員の労働条件中でも賃金や退職金等の重要な条件には、法律で強く保護が為されています。

そのため、会社は一方的に条件の引き下げを行うことはできません。

その一方で、合意があれば労働条件の引き下げは法令でも認められています。そのため、一方的に引き下げることはできませんが、合意に基づき変更することはできます。

2)不況でお客様も来ない。勤務シフト、出勤を減らしたい

これは、ホワイトカラーの正社員事務職よりも飲食、小売りといった職種のパートタイマー、アルバイトといった非正規社員でよくみられるケースです。

月によって勤務シフトを決定し働くシフト制の場合で、会社が業務量や繁忙状況によって勤務シフトを減らすこと自体は可能です。

ただし、この場合は、企業側の一方的な都合により勤務シフトを減らすことになりますので、賃金を全く支払わなくていいわけではありません。

シフトを減らした分の休業手当の問題が生じます。休業手当とは、企業側の都合・責任において社員を休ませた場合に、その社員に対して支給する義務がある手当です。

休業手当は、平均賃金の60%に相当する休業手当を支払わなければなりません。よって、勤務シフトの削減については、勤務シフトを減らすこと自体はできるが、一定の賃金保障をする必要がある、ということになります。

なお、平均賃金と休業手当については、細かな注意点もあるため算出する際は社会保険労務士などの専門家や労働基準監督署へご相談下さい。

労働条件や待遇をやむを得ず不利益変更する場合の対応法

就業規則を作成及び変更する場合には、通常は社員の過半数代表者からの意見を聞くことが労働基準法にて定められています。

就業規則を作成するうえで、社員の待遇をよくする場合は意見を聴くだけで問題ありません。

しかし、賃金をカットする、退職金の支給率を下げる等のような労働条件・待遇を悪化させる場合には意見を聞くだけでは不十分であり、この場合には“同意(合意)を得る”必要がでてきます。

同意を得ていない労働条件の悪化は、訴訟を含めたトラブルのリスクを会社側が抱えることになります。

もし仮に、一方的に変えた条件が法的に認められない場合は、元の条件での支払いが当然義務付けられてしまいます。

そのため、会社として絶対にやるべきことは同意を得て、それを記録に残しておくことになります。

弊社ではこの同意の部分は「同意書」ではなく、新しい労働条件を明示した新しい「労働契約書」を結びなおすことをお勧めしています。

時間をかけて就業規則を作成し、監督署へ届出まではしたものの、この同意をとることをおろそかにしてしまい、社員から後で規則が変更したことに同意していない、と言われトラブルになるケースもあります。

記録がなければ会社・社員がともに“言った、言わない、という問題がはじまり事態の収拾がつかなくなってしまいます。

そのため、リスクを減らすためにも就業規則と労働契約書は一体のセットとして考える必要があります。

以上を踏まえ、就業規則の不利益変更の際には、以下の手順を経ることが重要となります。

1、説明会の開催などで社員へ変更内容、変更の必要性を十分に説明する

2、社員と個別の労働契約書を作成し締結する

ちなみに、ここで個別に労働契約書を締結する中で、大半の社員とは同意できたけど一部の社員からは同意できていない場合はどうなるのか?という疑問が生じます。

結局のところ、この場合でも“合理的”であるかどうかで○か×かが決まるのですが、その合理性の判断基準の一つが他の労働者の同意を得られているか?ということになります。

面倒ではありますが、大きな労働条件変更の際には必ず労働契約書を整備することをお勧め致します。

なお、条件悪化を伴う就業規則の大幅な改定は取扱を間違えると、大きなトラブルを引き起こす要因にもなります。

程度の問題はありますが、慎重に進める必要があることを十分理解してください。

やむを得ず不利益変更する場合のポイント

企業経営をしていると、時にはリーマンショックや新型コロナなど全く予想外の事態により業績悪化や事業環境の変化といったことが起こります。

ここではやむを得ず、労働条件の引き下げを検討せざるを得ない状況になった時にはどんなことに注意するべきか、そのポイントについてご案内いたします。

1) 丁寧に説明をする、根拠を明示する

まずはなぜ労働条件を変更せざるを得ないのかその理由や状況を社員に対して丁寧に説明を行うことが必要です。

例えば、新型コロナ等の予期せぬ事態による急速な業績悪化が発生し、労働条件の引き下げを行う必要に迫られるような場合には、社員に対しただ業績が悪くなった、というだけではなく、決算状況、売り上げ状況の数値・データの開示、過去実績との比較、月別の推移データなど具体的な状況がわかるデータを開示することが求められます。

上場企業と違い、未上場の中小企業では会社の業績情報、決算内容を社員に開示していない会社も多いと思いますが、労働条件の引き下げを行うような場面では、業績情報の開示は必須といえます。

また、説明の過程で社員が誤解を生むような発言や威圧的態度は避け、客観的に自由な意思で合意したと推定される状況を築いておくことが重要です。

2) 不利益変更の代替措置を検討する

社員から合意を得るためには、代償措置を用意するということもポイントになります。

この代替措置の検討は必須ではありませんが、社員から納得を得やすくする、という点では重要な事項となります。

例えば、以前から多様な働き方ができるようになってほしい、といった要望が社員からよせられていたとします。そういった場合に、賃金の減額や昇給の停止といった労働条件の引き下げとセットで、テレワークやフレックスタイムといった柔軟な働き方を導入する、休日や休暇の日数を増やし働きやすくする、といったことが考えられます。

3) 社員の納得感を得るために経営陣も報酬の減額を実施する

代替措置の検討と合わせて社員の納得感を得るために実施すべきポイントが、経営陣にも痛みを伴う変更を行うことです。

会社業績が悪化したことを社員に説明し、会社の状況が危険であることが伝わったとしても、労働条件の引き下げ、賃金の減額といった人件費を下げることが社員にのみ強いられるとしたら社員は到底納得ができません。

例えば、新型コロナなどの外部環境による業績悪化により賃金の減額を検討した際に、役員報酬には手をつけずに今までと同じ報酬額が保障されるような状況です。

役員報酬の減額については、顧問税理士の先生のサポート受けて進めるのが得策です。例えば、業種や規模における役員報酬の相場感やデータ、利益に対する役員報酬の割合などの情報をもとに、自社の業績に対して適切な役員報酬の水準を一緒に検討してもらう、といったことが考えられます。

なお、役員報酬の減額については、税務上の取り扱いルールもあるためこの点においても顧問税理士に相談をしながら進めることをお勧めします。

4) 就業規則を変更し、社内に周知する

労働条件の変更について社員の同意を得られた場合は、就業規則の内容を変更します。

ここで押さえておきたいポイントとして、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効になってしまう」というルールです。

言い換えると、就業規則と個別の労働条件の内容を比較したときに、就業規則に書かれている条件の方が良い場合、就業規則が優先して適用される、ということです。

このルールがあるため、社員と個別に労働条件の引き下げについて合意ができたとしても、就業規則を変更しないで以前の内容のまま放置してしまうと、それらの変更に関する合意は無効となってしまいます。

労働条件の引き下げにおいては、就業規則の変更と社員の同意を得ることがセットで必要になります。

期待した通り、いや期待以上に親身になってアドバイス

社会保険労務士としての目線と、私たちと同じ経営者としての目線からのアドバイス両方を頂くことができ、非常に納得・理解がし易く、また多くの共感を得ることができました。

就業規則のレビュー&リーガルチェックも対応しています

自社で作成してはみたものの、やっぱり専門家のチェックをして欲しいという企業様向けのサービスです。

就業規則を社会保険労務士に相談

ここまで、就業規則のそもそもの意味から、就業規則を作成する意義、そして実際に作成する時のポイントなどを解説してきました。

就業規則は、単に会社のルールを決めるだけのものではなく、その会社の文化やカラーを落とし込み、そしてその方向性や未来を社員へ伝えるための重要なツールになります。

しかし実際に作成すようとすると、各種規程を自社の内容や実態に合わせるのが難しかったり、就業規則の作成に割く時間がつくれない、結果としてついつい後回しになってしまうという会社様も多いのではないでしょうか?

- 就業規則の作成を社会保険労務士のサポートを受けながら作成したいという方

- もっと詳しく話を聞いてみたい方

- うちの今の状況ではどのように進めていくのがベストなのか相談に乗って欲しい方

このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談下さい。

なお、もっと就業規則について知りたい、勉強したいという方は以下に就業規則のノウハウを解説しておりますのでご参考としてください。

就業規則専門の社労士が、就業規則の作成のポイント、届出の方法、運用にいたるまでのポイントご案内します。

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。

初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

お問合せはこちら

東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。

お電話でのお問合せはこちら

03-6264-8320

千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。

■東京都千代田区神田錦町3-6-602

■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)