就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。

労務管理のはじめの一歩!まずは雇用契約書を整備しよう!

雇用契約書(労働契約書)の作成

記事更新日:2024年9月9日

2024年4月1日から法改正により、労働条件明示事項が変わります。法改正ポイントを解説した資料を作成しています。

雇用契約書の作成は労務管理のはじめの一歩!

- 今まで口約束だけでやってきたけどそろそろ雇用契約書を作りたい

- 社員とのトラブルを予防できる雇用契約書を作成したい

- 雇用契約書のひな形をそのまま利用しても問題ない?

- 雇用契約書の作成はプロに頼んだ方がいい?

中小企業の経営者の方、このような悩みはありませんか?

雇用契約書の作成は労務管理の基本のキ、はじめの一歩です。

ここでは、雇用契約書を作成したい方のために、そもそも雇用契約書とは何なのか?

雇用契約書を作成する意義から、ない場合はどのようなリスクがあるのか?といったことから、実際に作成する上でのポイントまで雇用契約書の作成についてご説明致します。

雇用契約書とは?

雇用契約書とは、会社が社員を雇用した際の給料や労働時間、休日などの条件を明示した契約書です。

社員と会社の間でもめる原因の多くはお金(給料)、休み、契約期間に関わるものです。

だからこそ、そういった重要な労働条件については社員を雇い入れる際にきちんと書面で明示してくださいね、というのが法律の趣旨になります。

そのため、労働条件を書面で明示することは義務ではありますが、雇用契約書を作成することの法律上の義務はありません。

✔労働基準法 第15条(労働条件の明示)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

ちなみに、書面にて労働条件を明示することが必要な項目は正社員の場合には以下の項目が定められています。

- 労働契約の期間

- 就業の場所と従事すべき業務の内容

- 始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など

- 賃金(退職手当と賞与は除く)の決定、計算、支払方法など

- 退職と解雇に関すること

この、労働条件を書面で明示するための書類が労働条件通知書と呼ばれるもので、厚生労働省でもモデル様式が示されています。

では、労働条件通知書と雇用契約書の違いや意味合いを見ていきます。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書も労働条件通知書も、労働条件を書面で明示した書類であることについては同じです。

両者の違いは、労働条件通知書は会社からの一方的な通知書であるという点です。

通知書という名前ですので、契約書のように会社と社員がお互いに署名捺印した合意文書ではなく、あくまでも「あなたの労働条件を書いておきますね」という意味合いの文書になります。

雇用契約は会社から提示された条件について労働者が合意してこそ成立するものですが、この合意したことの証明が通知書ではわかりません。

そのため、トラブルを防止するためには、本人からの署名押印をもらう雇用契約書の形式にしておく方が望ましいでしょう。

もちろん、労働条件通知書を作成したうえで、雇用契約書も作成することも考えられます。

ただ、二度手間になりますし人事管理書類が増えて面倒です。

ちなみに、雇用契約書と似たような書類で労働契約書という書類もあります。

この両者の違いについても触れておきます。

雇用契約書と労働契約書の違いとは?

雇用契約書と労働契約書の違いについてもここで補足としてご案内します。

厳密にいえばこの両者はそれぞれの根拠となる法律が異なります。

労働契約の根拠となる法律は労働契約法、雇用契約の根拠となる法律は民法になり、対象者の範囲などが微妙に違うのですが、実務的にはどちらの名称を用いても問題ありません。

一般的には労働契約=雇用契約、労働契約書=雇用契約書と認識してもトラブルにはなりません。

この両者の名称の違いを気にするよりも、契約書の中身をどう記載するかの方が重要です。

労働条件通知書と雇用契約書のひな形、テンプレート

雇用契約書、労働条件通知書のひな形、テンプレートもご案内しておきます。

1、労働条件通知書

※「厚生労働省 労働条件通知書」といったキーワードで検索すればすぐに見つかります。

こちらのテンプレートは色々な会社で使えるようにたくさんの制度を網羅され書かれており、使用する際には該当する部分をチェックしたり、穴埋め形式で数値を入力し活用するものとなっています。

テンプレートを利用する際には、きちんと内容を確認し、自社に関係のない箇所にはチェックをいれないようにしてください。

書き方を間違えると、結局間違った労働条件を通知することになってしまいます。

2、雇用契約書

雇用契約書のテンプレートとしては、以下の無料メール講座の中でご案内しております。

一度じっくりと雇用契約書について勉強したい方はぜひ登録して理解を深めて下さい。

雇用契約書がないとどうなるのか?

労務管理を今まで気にしてこなかった会社では、未だに社員を雇い入れた際に口約束で済ませている実態があります。

そのような会社では、雇用契約書はおろか、労働条件通知書も発行していませんので労働基準法の違反となります。(30万円以下の罰金)

社労士の立場からいえば、実務上は罰金刑よりも、「労働者とのトラブルの原因になる」というのが一番の問題です。

また、最近では会社よりも労働者の方が知識をもっていることも多く、雇用契約書がないということで、自社に対して悪いイメージを持たれることにも繋がります。

雇用契約書の作成は労務管理のはじめの一歩です。

誰か人を採用しよう、雇用しようと思ったときには、真っ先に作成するべき書類となります。

よく見かける間違い・失敗事例

弊所で労務相談を受ける際には必ず雇用契約書の中身を確認します。

今まで多くの企業の雇用契約書や労働条件通知書を見てきた中で、よく見かける間違い・失敗事例をご紹介致します。

- 古い労働条件通知書を使っており、法改正に対応しておらず不備がある

- 雇用契約書の内容である項目に不足があり法的要件を満たしていない

- 労働条件通知書の記入の方法が間違っている

- 就業規則と雇用契約書の内容に整合性がとれていない

一番多いのがやはり、法改正に対応していない、というものです。

「昔社労士の先生に作ってもらったから大丈夫だと思います」と自信満々に見せられても、多くの場合、情報が古くなっていることがあります。

当時作成された社労士の方が悪いのではなく、頻繁に変わり続ける法改正に対応できていない為です。

作成した時は問題なくても、今はもう問題になるケースが多々あります。

また、記載されている内容を理解しないままにテンプレートを使っているケースでは、記入方法が間違っているケースもあります。

就業規則との整合性の問題は、専門家でも気づきにくい部分もありますが、実はこのケースもトラブルの原因となるため注意が必要です。

なお、就業規則と雇用契約書の関係性については以下の記事で詳細をご説明しています。

就業規則と雇用契約書の関係性、優位性といったことや、両者を作成するうえでのポイントをご説明します。

雇用契約書の作成のポイント

雇用契約書の作成、整備は就業規則と同様にかなり幅広い知識と経験が必要になってきます。

社会保険労務士や労働法に強い弁護士に作成してもらうことをオススメしますが、自分で勉強して作成したいという方のためにいくつか作成のポイントをご紹介します。

- 最新の法律の内容をチェックし理解しておく

- 正社員用、パートタイマー用、契約社員用と社員の雇用形態別にそれぞれ作成する

- 固定残業代や年俸制など特殊な給与体系の場合は、その支払方法を具体的に明記する

- 就業規則との整合性に注意して作成する

- 労働者から署名、捺印をもらうように作成する

- 1年に1回ぐらいの頻度で法改正に対応できているか内容を確認する

アルバイト、パートタイマー、契約社員の雇用契約書はどうする?

労働条件を書面で明示する義務は何も正社員だけではありません。

アルバイトやパートタイマー、契約社員であっても書面で明示する義務があります。

つまり、雇用契約書は正社員用だけ作成すればいいわけではなく、会社で雇用している雇用形態別に作成する必要があります。

パートタイマーについては、正社員との待遇差がしばしばトラブルの原因にもなっていることから、書面で明示すべき項目(雇用契約書で記載すべき項目)が、以下の通り4つ追加されます。

- 昇給の有無

- 退職金の有無

- 賞与の有無

- 雇用管理の改善等に関わる事項の相談窓口

また、同様に雇用期間に定めのある契約社員については、以下の事項も明記する必要があります。

- 契約更新の有無

- 契約更新の判断基準

このように、雇用形態が違えば、就業規則と同じように雇用契約書の内容もかなり変わってくるため注意が必要です。

雇用契約書の作成はプロに頼んだ方がいい?

プロに頼むべきかどうかについては、トラブルの予防、専門的知識、安心感といったものと費用、自分で調べる時間を比較し、頼んだ方がメリットがあると感じた場合は頼むべきでしょう。

なお、弊所で雇用契約書の作成サポートをする場合にはお客様へ次のようなメリットを提供することができます。

2024年4月1日からは労働条件明示事項が追加

雇用契約書の作成に関連する法改正の重要事項として、2024年4月1日から改正される、労働条件明示事項の追加があります。

これは、従来の項目に加えて、次の事項についても労働条件として雇用契約書(または労働条件通知書)に明示する必要がでてきます。

- 就業場所・業務の変更の範囲

- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

※最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。 - 無期転換申込機会

- 無期転換後の労働条件

※無期転換後の労働条件については、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない。

※「無期転換」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

上記の内容をもう少し詳しくみていきましょう。

1の「就業場所、業務の変更の範囲」については、全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ(入社)直後」の就業場所・業務の内容に加え、将来的な「変更の範囲」 について明示が必要になります。なお、ここでの「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

2については、いわゆる、契約社員などの有期雇用契約の労働者について、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

3については、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができること(無期転換の申込機会)を明示することが必要になります。

ここでいう「無期転換権が発生する更新のタイミングごと」とは、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後においても、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になる、ということになります。

4については、3とほぼセットになりますが、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

有期契約から無期契約にかわる「無期転換」にフォーカスが当たる法改正ではありますが、これに加えて、有期契約者と正社員、または無期転換した社員と正社員との間での労働条件の待遇差がある場合は、今まで以上に「同一労働同一賃金」の問題も大きくなってくるものと思います。

2024年4月に向けて、自社での有期雇用社員の位置づけや、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金の課題を改めて考えるべき時期が来ています。

契約書の整備はもちろんですが、就業規則の整備も合わせて検討しましょう!

就業規則、雇用契約書の整備でお困りの方はぜひ弊社にご相談下さい。

2024年4月1日から法改正により、労働条件明示事項が変わります。法改正ポイントを解説した資料を作成しています。

有期雇用者の雇用契約書のポイント

雇用期間の定めのある有期雇用者(契約社員、アルバイト、パート等)の非正規社員の雇用契約書では、正社員と比較し個別に労働条件が異なる場合も多いため、注意するべき事項が多いと言えます。

その中でも、やはり契約期間の記載内容が重要であり、契約更新管理の重要性も増しています。

契約更新の際は、労使双方でなるべく早めに契約更新の意思表示/意志確認を明確に行うことが重要です。更新手続きは、契約終了の少なくとも1ヶ月前に開始し、完了させておくことが望ましいといます。

人が足りなくて手が回らない、契約更新業務が後回しになっていた、失念していた、といった状況で、いつの間にか契約満了日を超えていた、といった状況は避けるべきです。

なお、通算契約期間が5年を超える契約の場合は無期転換のことを考える必要もあります。そのため、通算契約期間が3年、4年と延びてくると、無期雇用への転換についても会社として検討する必要があります。

無期転換と定年退職者の取扱い、例外措置

先にご案内した通り、通算契約期間が5年を超えると、社員側には雇用期間の定めがない無期契約へ転換することができる「無期転換権」が発生します。

この無期転換には定年退職後の再雇用社員にも適用されます。そのため、例えば60歳定年をむかえ、その後再雇用された社員が6年雇用されたとすると、5年超となり、無期転換権が発生します。

すると、66歳時点で無期転換することとなり、定年もない、という状況になります。

最近では、人材不足の状況もあり、60歳定年→65歳まで再雇用、という従来の雇用管理の仕組みから、働けるのであれば65歳以降ももっと働いて欲しい、という高年齢者への就労ニーズも生まれてきています。

とはいえ、定年再雇用者が期間の定めのない無期雇用者になることは会社としても想定はしていないことも多いため、自社での定年再雇用者をこの無期転換の対象外とする手続きがあります。

この手続きを有期労働契約特措法に関わる第二種計画認定といいます。手続きは会社所在地を管轄する都道府県労働局へ申請を行うことで、審査の後、認定を受けることができます。

もし、まだ認定を受けていない会社はこちらの認定を受けておくことをお勧めします。

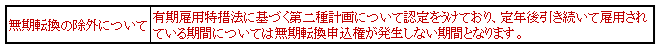

なお、認定を受けたあとは、雇用契約書に、以下のように、定年再雇用者の再雇用期間が無期転換の対象外であることを明記しておく必要があります。

こちらの項目も忘れずに雇用契約書に追加をしておきましょう。

定年再雇用者の契約書は正社員やアルバイトパートの契約書の内容と異なる部分もあります。

改めて自社の契約書の内容を見直してチェックしてみましょう。雇用契約書や就業規則の内容でご相談があればお問い合わせください。

雇用契約書作成スポットコンサルティング(2か月)

さて、ここまで雇用契約書の重要性や作成のポイントについてご案内致しましたが、弊社では労務顧問を締結したお客様と就業規則コンサルティングをご提供するお客様には雇用契約書の作成がパッケージとしてセットされています。

なお、スポットでの雇用契約書の作成をご要望の場合は以下のスポットコンサルプランをご用意しております。

会社の状況、働き方のヒアリング

まずは雇用契約書を作成するために、会社の状況や雇用状況、勤務状況についてヒアリングを行います。

打合せは弊社オフィスまたはオンラインにて実施致します。

約2週間後に雇用契約書案をご案内

ヒアリングした内容をもとにExcelデータにて雇用契約書のフォーマット案をご案内いたします。

また、雇用契約書に関わるご相談やご質問にメールやお電話にて対応致します。

雇用契約書以外での改善プランをご案内

翌月にもミーティングを再度行い、雇用契約書以外の面で人事労務面でのお客様が抱えるリスクや課題を明示し、今後の改善プランをご案内いたします。

2か月でスポットコンサルは終了となりますので、スポットコンサルのみで終了する場合は、この改善プランを参考に自社で労務管理の改善を実施して頂きます。

雇用契約書作成スポットコンサルティングの料金

| 雇用契約書作成スポットサポート | 11万円(税込) |

|---|

サービスについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

当法人へのご相談の流れ

お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。

お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。

初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。

ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。

お問合せはこちら

東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。

お電話でのお問合せはこちら

03-6264-8320

千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。

■東京都千代田区神田錦町3-6-602

■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)